Jahrestagung des GWZO

Die GWZO-Jahrestagungen gehören, neben den Oskar-Halecki-Vorlesungen, zu den prominenten Veranstaltungen im Jahreslauf des GWZO. In ihnen behandeln wir projektübergreifende Fragen und verhandeln Desiderate der Erforschung des östlichen Europa. Wissenschaftler*innen des GWZO und geladene Gäste tragen dabei unter einem übergeordneten Thema vor Fachpublikum vor und diskutieren anschließend im Kreis der anwesenden Expert*innen ihre Forschungspositionen.

2025 | Über das Nicht-Wissen. 30 Jahre Forschungen zum östlichen Europa

Im Jahr 2025 feiert das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) sein dreißigjähriges Bestehen. Gegründet als Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropa haben seine Mitarbeiter*innen in den letzten Jahrzehnten wesentlich zum Wissen über diese Region beigetragen. Unsere Forschungs- und Vermittlungserfolge wollen wir mit Ihnen und Euch feiern, indem wir unseren Blick sowohl selbstreflexiv als auch analytisch auf das Nicht-Wissen richten. Im Fokus stehen die Institutionen, Akteur*innen und Praktiken der Wissenskonstruktion. Was wollen Gesellschaften im östlichen Europa über sich wissen? Welches Wissen wird in verschiedenen Epochen zerstört, vergessen, überschrieben und unterwandert?

Zur Jubiläumstagung dürfen wir langjährige Kooperationspartner*innen und frühere und heutige Mitarbeiter*innen begrüßen. Zudem werden Maren Röger und Julia Herzberg, mithin die dritte Generation der Institutsleitung seit der Gründung 1995, ihre Antrittsvorlesungen halten.

2024 | Myths of the Past in Service of the Present. Resurgent Conceptions of National Origins in Central, Eastern and Southeastern Europe

Since the 19th century, nation-building processes have been accompanied by imaginations of supposedly distinctive, deeply rooted and historically stable concepts of ethnicity. This applies not only, but especially, to Central, Eastern and Southeastern Europe, with its rich history of national and territorial transformations. Concepts of ethnic, respectively national identity were grounded in sometimes exotic theories of origin and persistence that oscillated between academic scholarship and myth-making.

The GWZO annual conference 2024 explores the appropriations and modifications of myths of the past with particular reference to current revivals, while at the same time taking a historical perspective. It draws on the broad spectrum of disciplines represented at the GWZO – from history and archaeology to art and architectural history, ethnology and literature – to gain a multifaceted understanding based on interdisciplinary research.

2023 | Getrennt und aufeinander angewiesen: Geistes- und Naturwissenschaften im Dialog

Im Fokus der Tagung stehen Ursachen und Konsequenzen ausgewählter Kooperationen zwischen geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fächern. Laufende Forschungsprojekte werden vorgestellt und wissenschaftshistorisch in die Entwicklung von Kultur und zur Naturgeschichte eingeordnet.

Vier Themenblöcke sind kooperativen Forschungen zu Archäologie, Geschichte und Kultur des mittleren und östlichen Europas gewidmet. Berichte aus der

Arbeit interdisziplinärer Teams veranschaulichen, wie gemeinsam Fragestellungen mit gegenseitiger Relevanz entwickelt und gelöst werden.

2022 | Stoffe, Güter, Waren. Zur Verflechtungsgeschichte des östlichen Europa

Stoffe prägen Gesellschaften. Ihre Förderung, Produktion, Zirkulation und Nutzung bestimmen die Verteilung von Ressourcen; als Güter und Waren werden sie weltweit gehandelt. Das beeinflusst bis heute die Ansiedlung und Vernetzung von Dörfern und Städten. Verarbeitung und Gebrauch schufen Infrastrukturen und Institutionen. Rohstoffe wie Baumwolle, Silber oder Zink, fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas sowie Lebensmittel wie Getreide, Kaffee und Zucker eröffnen daher wichtige Perspektiven auf den Wandel von Arbeits- und Lebenswelten sowie auf zugrundeliegende Machtverhältnisse.

2021 | Asymmetries of a Region: Decentring Comparative Perspectives on Eastern Europe

Comparison is among the most frequently used approaches in humanities and social sciences. In recent decades, comparative approaches have been

subjected to continuous methodological debates. In particular in a global context, research has sought to integrate comparative methods with research on

transfer, connection, and entanglement. At the same time, researchers have started paying more attention to social, economic, cultural and other inequal-

ities. This has also prompted the question of how comparative analysis in area studies may consider apparent asymmetries without equalising or reifying.

The GWZO Annual Conference 2021 makes the social, cultural and economic margins the focus of comparative analysis. By decentring comparative perspectives, this interdisciplinary conference seeks to discuss new directions in comparative research on and with Eastern Europe. The presentations con-

nect to current efforts in global and area studies to integrate multiple perspectives, consider dynamic frameworks, and highlight spatial overlaps of actors, objects and ideas. This can contrast, complement, conflict with or undermine the more widely known accounts that have been disseminated from the centre.

2019 | Mensch – Umwelt – Katastrophe. Wahrnehmung und Wirkungsgeschichte im östlichen Europa von der Spätantike bis in die Gegenwart

Wie alle Regionen der Welt ist das östliche Europa von Naturkatastrophen betroffen, in der Gegenwart ebenso wie in historischer Zeit. Allerdings sind natürliche Extremereignisse für das Selbst- und Fremdbild der Bewohner Osteuropas weniger prägend, als dies z. B. für Japan oder die Philippinen der Fall ist. Deshalb auch wurden Naturkatastrophen bisher kaum als konstitutiv für die Eigenart der Großregion zwischen Elbe und Ural, zwischen Ostsee, Adria und

Schwarzem Meer verstanden. Die Jahrestagung des GWZO widmet sich 2019 daher explizit der Ereignis-, Wahrnehmungs- und Wirkungsgeschichte von

Naturkatastrophen in der breit verstandenen Untersuchungsregion des Institutes.

Ausgangspunkt ist die Grundannahme der disaster history, dass natürliche Extremereignisse ohne sozialen Kontext kein Desaster sein können – ohne Menschen keine ,Natur‘-Katastrophe. Diesem Ansatz will die Jahrestagung des GWZO mit Hilfe von Fallstudien verschiedener Kategorien von Extremereignissen von der Spätantike über alle Epochen hinweg in ihren Wirkungen auf die Teilregionen des östlichen Europa Rechnung tragen.

2018 | Gemeinsame Jahrestagung des GWZO und des EEGA (Leibniz-ScienceCampus »Eastern Europe - Global Area«): Das östliche Europa in globalen Bezügen

Die Gesellschaften und Staaten des östlichen Europa waren durch Handelsbeziehungen und Migrationen spätestens seit dem Mittelalter in großräumige Interaktionen integriert. Diese weltweiten Bezüge intensivierten sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge der ersten Globalisierungswelle. Sie

erfuhren eine massive Modifikation sowohl in der Ära des globalen Kalten Krieges als auch in der daran anschließenden Transformationsphase. Heute finden

diese vielfältigen transregionalen Verflechtungen im Kontext einer heraufziehenden multipolaren Weltordnung statt und sind geprägt von Digitalisie-

rung und Kommunikationsbeschleunigung. Ebenso wie Gesellschaften anderer Weltregionen stehen diejenigen des östlichen Europa vor der doppelten

Herausforderung, dass sie sich in und zu diesen Verflechtungen und den daraus erwachsenden Chancen und Zumutungen positionieren müssen, während

sie gleichzeitig durch diese Verflechtungen auch neu positioniert werden.

Gegenstand der gemeinsamen Jahrestagung von GWZO und EEGA ist eine

transdisziplinäre und thematisch wie chronologisch breitgefächerte Auseinandersetzung mit eben dieser Doppelherausforderung. Die kritische Beschäftigung mit dem östlichen Europa als Global Area ist inspiriert von der Suche nach einem differenzierteren Verständnis aktueller Entwicklungen in der Region, die nicht isoliert, sondern in ihrem Verhältnis zu anderen Teilen der Welt in den Blick genommen werden.

2017 | Ostfaktisch: Herstellung, Aneignung, Beugung – Geschichte(n) im Fokus von Politik, Wissenschaft und Kunst

Nach „Uses of the Past“ fragen die historischen Wissenschaften nicht erst seit gestern, und auch „Abuses of the Past“ stehen schon länger im wissenschaftlichen Fokus, wenn es um Geschichtspolitik, Repräsentations und Diskurslogiken geht. Allerdings stellt sich die Frage, wie Geschichte gemacht und

gebraucht wird, aktuell noch einmal neu. Denn immer häufiger begegnen wir Geschichtsbeugung, also einer vorsätzlich falschen Deutung von Geschichte – häufig bewusst instrumentalisiert und gesteuert von oben, von Seiten der politisch Verantwortlichen undder Regierungen in Ost und West. Dabei wird nicht

zuletzt die kritische, wissenschaftliche Aufarbeitung historischen Geschehens und seiner Rahmenbedingungen in Frage gestellt. Die Jahrestagung des GWZO, das sich der Vermittlung von Tiefenwissen über historische Ereignisse verpflichtet fühlt, wird sich daher mit Fallbeispielen beschäftigen, die das breite Spektrum der Interpretation von Geschichte in der Öffentlichkeit heute und im historischen Vergleich aufzeigen. Beleuchtet werden soll auch, welche Aufgaben und Möglichkeiten in diesen Prozessen den Wissenschaften und den Künsten zukommen.

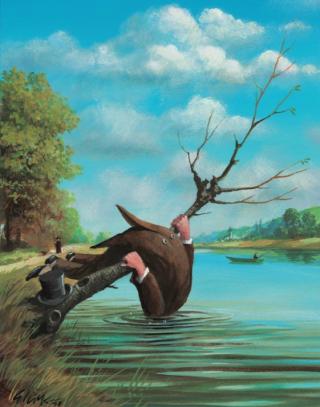

2016 | Ostmitteleuropa fluvial – im Fluss, über den Fluss und mit dem Fluss

Flüsse sind alltäglich – nicht nur durch ihre visuelle Wahrnehmung, sondern in allen Ausdrucksformen, zu denen der Mensch fähig ist. Das Wechselspiel von Land und Wasser, von Beharren und Bewegung symbolisiert die Kraft der Natur und produziert immerwährende fließende Veränderung, einen Prozess, der Flüssen nicht umsonst die metaphorische Bezeichnung als „Lebensader“ eingebracht hat. Flüsse erschließen aber auch Räume, sie wirken Regionen bildend. Siedlungsbewegungen und Handelsrouten,

Eroberungszüge und Seuchen, Ideen und Innovationen folgen ihrem Verlauf. An ihren Ufern konzentrieren sich Brennpunkte politischer Macht und Zentren kirchlicher Organisation. Zugleich trennen Flüsse, unterbrechen, grenzen ab und markieren Besitzstände und Territorien. Nicht zuletzt können ihre oft unberechenbaren Gewalten Handel, Verkehr

und Kommunikation zum Erliegen bringen.

Flüsse sind demnach Graben und Brücke, Verbindungslinie und Grenze in einem. In dieser Ambivalenz aus Verbinden und Trennen, Versorgen und Entziehen, Erzeugen und Zerstören liegt ein großer Teil ihres mythischen Potenzials und ihrer mannigfachen künstlerisch-literarischen Repräsentationen begründet. Überdies dienen Flüsse auch der Konstruktion historiographischer Räume und der Strukturierung von Wissensbeständen. Diese vielfältigen Aspekte sind für das von großen Strömen wie auch kleineren Flüssen tiefgreifend geprägte Ostmitteleuropa relevant. Ihnen wird die Jahrestagung im Spektrum

der Forschungen des GWZO nachgehen, in bewährt interdisziplinärem Zugriff und in einer zeitlichen Perspektive vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart.

2015 | Leipzig und das östliche Europa: Kapitel einer Beziehungsgeschichte aus 1000 Jahren

Leipzig hat im Verlauf seiner tausendjährigen Geschichte vielfältige Beziehungen ins östliche Europa unterhalten. Schon seine erste Erwähnung verdankt der Ort der Begebenheit, dass der Meißener Bischof Eid auf dem Rückweg von einer diplomatischen Reise zum polnischen Fürsten Bolesław Chrobry am 20. Dezember 1015 in Leipzig verstarb. Die verkehrsgeographisch günstige Lage am Schnittpunkt mehrerer Fernwege ließ Leipzig zu einem Markt- und Messestandort

werden, an dem unter anderen zahlreiche ostmittel- und osteuropäische sowie asiatische Waren und Produkte gehandelt wurden. Zugleich wurden Gedanken und Ideen in Leipzig umgeschlagen: Wissenschaft, Kunst, Architektur und Musik

gediehen in der Stadt auch durch die vielfältigen Verbindungen zum östlichen Europa. Ihre Wirkungen am Beispiel ausgewählter Kapitel aus 1000 Jahren Leipziger Geschichte und Kultur aufzuzeigen, ist das Anliegen der Jahrestagung

des GWZO 2015.

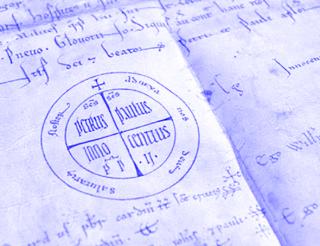

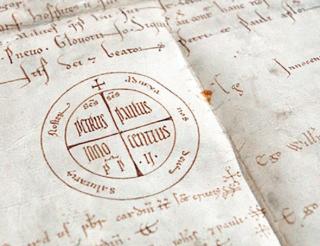

2014 | An der Schwelle zu einer neuen Zeit? Lothar III. (1125–1137) und Boleslaw III. (1102–1138) in ihren europäischen Bezügen

Das Vierte Deutsch-Polnische Mediävistentreffen in Leipzig, zugleich Jahrestagung des GWZO, stellt zwei Herrscherpersönlichkeiten des 12. Jahrhunderts ins Zentrum der Betrachtung, deren Lebensdaten sich weitgehend decken und deren Wirken immer wieder Schnittstellen aufweist. Beider Herrschaft hatte keine unmittelbare Kontinuität, da Lothar ohne Sohn starb und die Königswürde im Reich auf die Staufer überging, und weil Bolesławs Testament eine Phase der dynastischen Aufteilung und Regionalisierung in Polen ein leitete. Beide erscheinen somit als Leitfiguren einer Transitionsphase – und die Tagung stellt die Frage nach dem Übergangscharakter weiterer Ebenen des politischen,

sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens ihrer Zeit.

2013 | Das Jahr 1813, Ostmitteleuropa und Leipzig. Die Völkerschlacht als (trans)nationaler Erinnerungsort

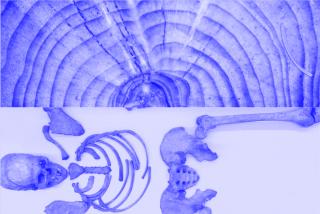

2012 | Geschichte im Rundumblick – Gestaltungsformen und Funktionen von Panoramabildern im östlichen Europa

2011 | Armenier in Wirtschaft, Kultur und Politik des östlichen Europa (1000–1900)

2010 | Zwischen Konfrontation und Integration. Ostmitteleuropäische Facetten des Massenphänomens Fußball

2009 | In, mit und über Ostmitteleuropa 1989-2009. Erträge, Desiderate und Perspektiven historischer und kulturwissenschaftlicher Forschungen

2008 | Ostmitteleuropa und die Steppe

2007 | »Travelling Concepts«. Denkweisen und ihre (politischen) Übersetzungen im 20. Jahrhundert

2006 | 50 Jahre danach: 1956 in Ostmitteleuropa / 50 Years After: 1956 in East Central Europe

2005 | Internationale Tagung aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des GWZO »Ostmitteleuropa als geschichtsregionale Konstruktion«

2004 | Vergangene Größe und Ohnmacht in Ostmitteleuropa: Repräsentation imperialer Erfahrung in der Historiographie seit 1918

2003 | Ostmitteleuropa im Ost-West-Handel. Die Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas in Mittelalter und früher Neuzeit